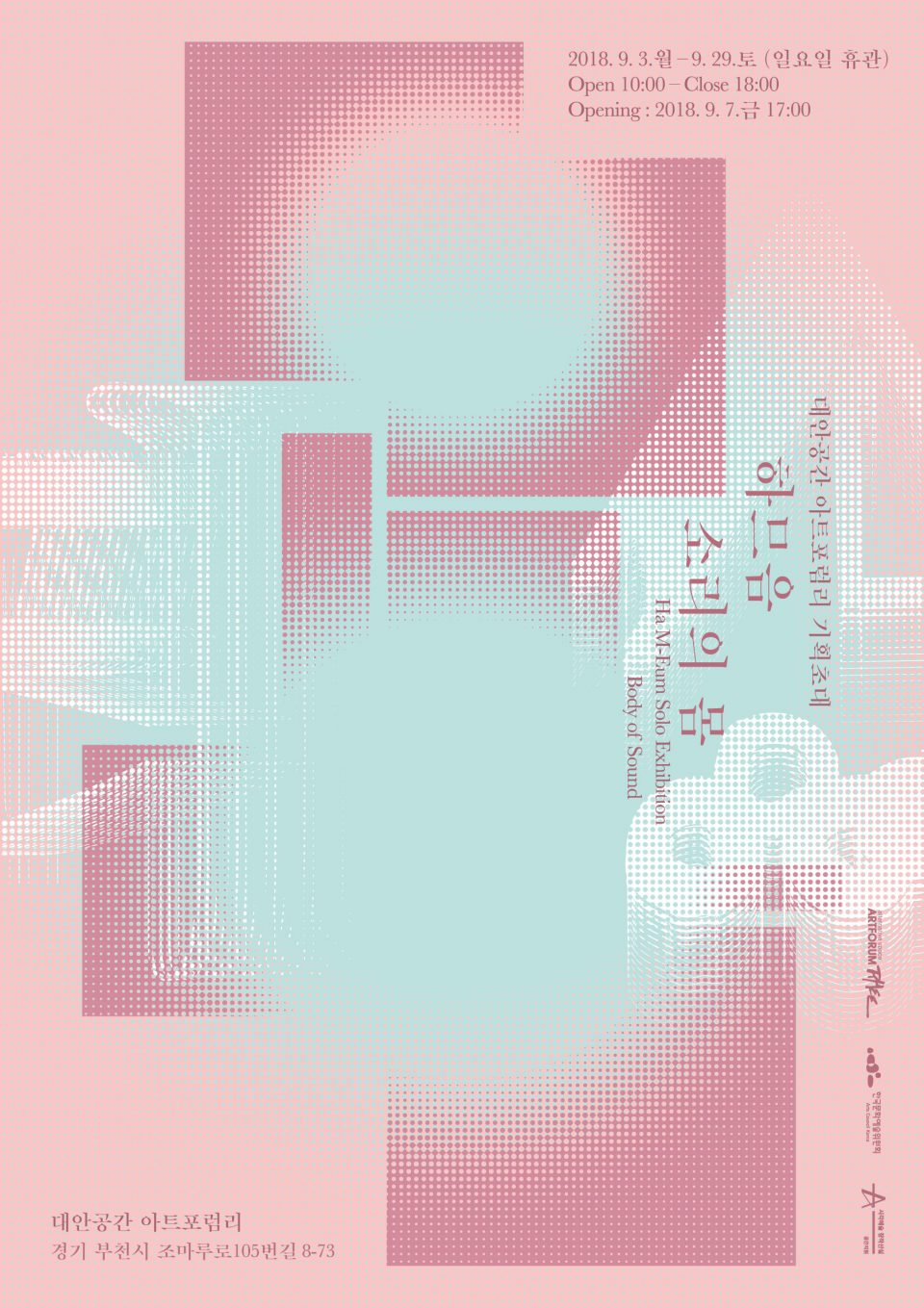

하므음 〈소리의 몸 Body of Sound〉

대안공간 아트포럼리 기획 초대전

하므음 <소리의 몸 Body of Sound>

2018.09.03.(Mon)-09.29.(Sat) @대안공간 아트포럼리

오프닝 2018.09.07.(Fri) PM 5:00

분무기에 “묘리기”라는 이름을 지어주며 작업을 시작했다. 한글을 발음했을 때 분무기의 모습과 닮은 글자소리를 매칭시키며 지은 이름이다.

물이 나오고 손잡이가 있는 머리 부분은 “묘(myo_)”라는 소리와 닮아있다. “묘오오오오-” “묘” “묘” 이 소리에 집중해본다. 소리에 집중하는 순간 분무기라고 정의 내렸던 기존의 인식들은 사라진다. “묘-” 이것은 분무기의 한 부분을 나타내기 충분하다.

이렇게 소리와 이미지의 관계에 대해 음성학적으로 우리의 몸과 관련하여 계속 추적해 나간다. 그 과정에서 소리와 이미지가 갖는 자의성과 필연성을 시각적으로 만든다. 이런 작업을 통해 기존의 의미로부터 해방된 기표들을 생성해가며 본인이 소망하는 제3의 소통방식을 실현해간다.

■ 하므음 작가노트 中

소리의 몸-이름이 되기 이전의 노래,

가변설치(벽면에 라카, 소리 드로잉62개, 스페이스 드로잉6개),

전시장 전면 설치(350X1835cm),

2018

태초의 언어, 우리의 노래

하므음 작가의 전시에 들어설 때마다 관람객들이 느끼는 즐거움은 언어가 관념성에서 구출되는 해방감에서 비롯될 것이다. 우리가 쓰는 단어와 문법, 문장들은 외부에서 주어진 것이지 스스로 참여하여 구성한 것이 아니다. 언어는 개인이 쓰는 것임에도 불구하고 사회적 약속에 맞지 않은 언어 사용을 할 때 지적을 받는 것은 이 때문이다. 언어는 이렇게 사회적인 담론 안에 속해 있기 때문에, 언어와 개인 사이의 거리에는 사회와 개인 사이의 거리만큼이나 극복할 수 없는 간극이 있다.

하므음 작가는 사람들이 언어에서 소외되는 현실에 맞서 새로운 놀이를 제안한다. 자신만의 방식으로 언어에 대해 연상하고, 언어를 직접 만들어 볼 수 있도록 유도하는 것이다. 그래서 작가의 전시 공간에서는 언어를 창조하고 공유하는 놀이가 이루어진다. 관람객들은 작가가 만들어 낸 고유한 언어에 대해 서로의 느낌을 공유하며, 스스로 새로운 언어를 만들어 보기도 한다. 그리고 서로에게 어울리는 느낌의 단어를 고심해서 골라주기도 한다. 어떠한 의미의 공유도 없지만 서로의 언어는 이렇게 참여할 수 있는 놀이 공간이 된다. 전시장은 이 나눔이 벌어지는 공감의 현장으로 변모한다.

이번 전시는 이 공감의 근거를 더욱 세밀하게 탐구하고 있다. 한 사람이 고유하게 빚어낸 언어는 어떻게 모두가 참여할 수 있는 공동의 공간이 될 수 있을까? 작가는 그 단서를 ‘몸’에서 찾는다. 특정한 문자와 소리에 대해 사람들이 갖는 느낌은 모두 다를지라도, 그 소리를 탄생시키기 위해서는 모두가 같은 방식으로 발음 기관인 몸을 움직여야 한다.

언어는 우리의 몸에 근거하고 있다. 그러나 이 단순하고 명백한 사실은 현대인들에게 잊힌 지 오래이다. 우리는 언어에서 기호성을 분리시키지 못한다. 또한 언어는 ‘진실’이나 ‘능력’ 등의 추상화된 의미를 실어 나르게 되었으며, 그 의미는 온전히 공유되지 못한 채 각자의 경험이나 상황의 맥락 속에서 천차만별의 분화를 겪는다. 때로 사람들이 말을 할수록 외로워지며, 아무리 말을 해도 이해받지 못한다고 생각하는 것은 이런 이유에서이다. 그렇기에 우리가 언어를 기반으로 서로에게 다가간다는 것은 필연적으로 불가능하다.

그러나 하므음 작가는 예정된 불가능 가운데서도 너무나 확실한 하나의 가능성을 발견한다. 그것은 우리가 언어를 입 밖으로 탄생시킬 때 동일한 몸의 원리를 공유하고 있다는 점이다.

작가의 이전 전시들에서 관객들이 느꼈던 즐거움도 이러한 몸의 경험에 기초하고 있을 것이다. 한 사람이 지어낸 언어를 이해할 수는 없을지라도, 사람들은 그 언어를 지은 이의 입 모양을 가능한 한 비슷하게 닮아보려고 노력한다. 서로를 닮아가려는 그 몸짓이 소리를 마침내 탄생시켰을 때, 그것은 함께 공유할 수 있는 공명이 된다.

하므음 작가는 이 공명을 ‘이름 이전의 노래’라고 부른다. 이전 전시까지 작가가 탐구해 왔던 ‘이름 짓기’는 사물과 세계에 대한 사람들의 고유한 시각을 반영한다. 그러나 작가에게는 이 고유성이 분열의 근거가 되지 못한다. 이름은 공유될 수 없을지라도, 그 이름의 재료가 되는 ‘소리’들은 인간의 몸에서 비롯된다. 우리가 만들어내는 고유성은 몸이라는 굳건한 공통성에 근거한다. 공통성 안에 머물고 있다는 것은 사람들에게 기쁨을 준다. 같은 소리를 발음할 수 있다는 것, 인종과 성별과 나이에 관계 없이 함께 공유할 수 있는 재료가 있다는 것은 공동체적 기쁨을 낳는다.

작가는 이 공명을 ‘노래’라고 부른다. 노래의 요소들은 실용성과는 거리가 멀다. 아주 단순한 리듬과 언어적 변형, 즉흥성 등은 의미를 빠르고 효율적으로 전달하는 데 방해가 된다. 그러나 이러한 요소들은 함께 노래를 부르는 사람들에게는 큰 즐거움을 준다. 아무런 언어적 의미의 도움 없이도 사람들은 노래에 참여하며 기쁨을 나눈다.

하므음 작가의 언어는 함께-부르는-노래가 되기를 꿈꾸는 언어이다. 그 언어의 모습은 태초의 완전한 언어를 닮아 있다. 히브리 신화를 떠올려 보면, 당시 사람들은 그들이 사용하는 언어의 기원을 바벨탑 이야기에서 찾는다. 기원 전 고대에서부터 사람들은 이렇게 언어를 분열의 원천이며 상징으로 보았다. 그러니 작가가 꿈꾸는 언어의 모습은 바벨 이전의 언어가 아닐까? 창세기에서 등장하는 완전한 신의 언어가 그러했듯, 언어의 형상과 의미 그리고 발화자가 완벽하게 일치되어 있는 상태처럼 말이다.

작가는 너무 오래 전에 인류가 상실했다고 생각한 이 언어의 흔적을 삶의 아주 단순한 조건인 ‘몸’에서 찾아낸다. 우리의 유한한 육체에 영원의 흔적이 담겨 있다. 우리는 작가가 함께 부르고자 하는 노랫소리에서 그 소망을 들을 수 있다.

■박혜원

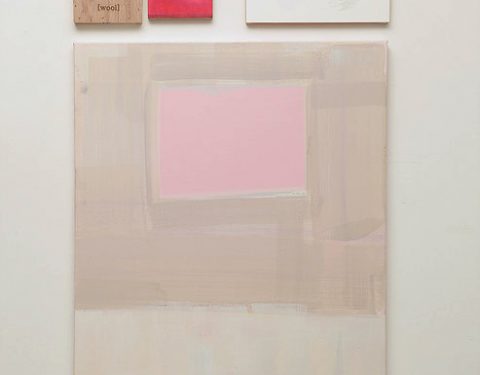

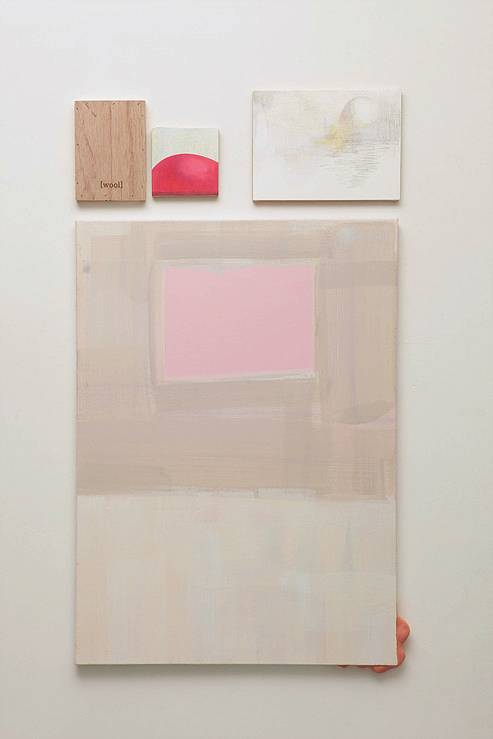

“톨”_148x72cm_캔버스에 혼합재료, 종이_2016

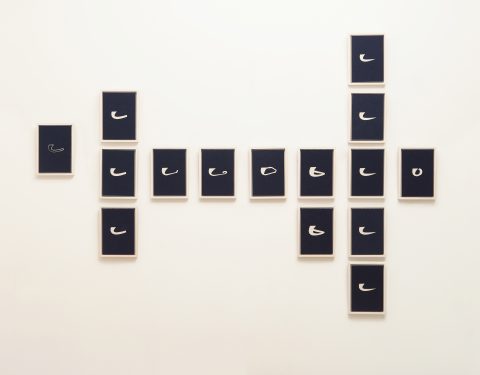

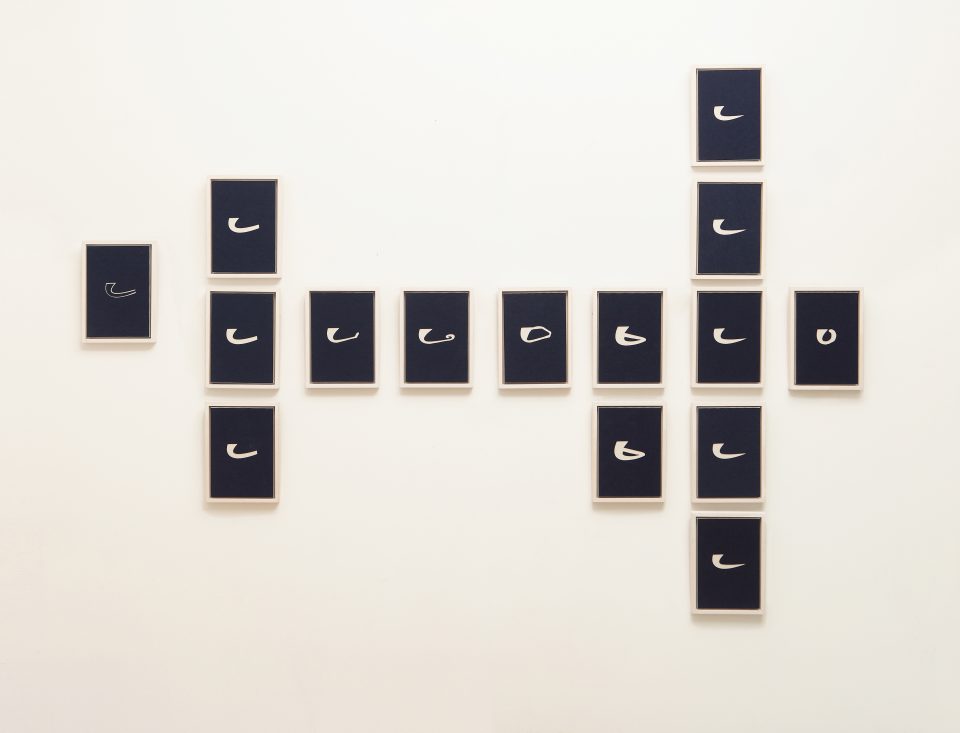

소리.이미지의 관계연구: “묘”에서”묳”까지_24.5X18.7cm*15개_펠트지에 컷팅_2016

“울””울”_가변설치(55x55cm)_클레이, 발견된오브제위에드로잉, 종이, 우드락, 스펀지_2016

“울울울울”_170x76cm_혼합재료_2016