김성건 〈형상전형의 전환〉

■ 전 시 명 : 대안공간아트포럼리 현장전 <형상전형의 전환>

■ 작 가 명 : 김성건

■ 전시기간 : 2019. 05. 14. (화) – 05. 31. (금)

*월–토 10:00-18:00 / 일요일, 굥휴일 휴관

■ 오 프 닝 : 별도의 초대일시가 없습니다.

■ 장 소 : 대안공간 아트포럼리

■ 문 의 : www.artforum.co.kr T.032_666_5858

■ 주 최 : 대안공간 아트포럼리

■ 후 원 : 한국문화예술위원회

간격과 굵기와 농도의 사이

박수지 (독립 큐레이터 / 에이전시 뤄뤼)

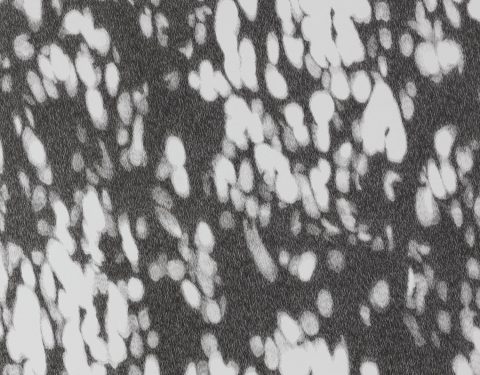

분명 어딘가로부터 내리쬐는 빛이 있는 게 틀림없다. 광원을 알 수 없는 빛이지만 쉽게 햇빛이라고 짐작할 수 있다. 매화는 나뭇가지부터 매달린 꽃, 떨어지는 꽃잎까지 스스로를 하얗게 반사시킨다. 쑥부쟁이의 꽃잎이나 그 옆의 나무 기둥도 햇빛이 비치는 곳만큼은 세상을 다시 투영할 수 있을 것처럼 밝게 빛난다. 그리고 그 뒤에는 항상 담벼락이 있다. 납작한 돌을 조적해 올린 담벼락이든, 밋밋한 회벽이든 벽이 있다. 이 벽은 단단히 가로막고 있다기에는 꽃나무의 그림자를 비출만큼 부드럽고, 답답하다고만 하기에는 은근히 꽃나무를 보호한다. 김성건은 이 담벼락을 ‘존중’이라고 부른다. 담벼락이 있기 때문에 그 사이를 가로지르는 길도 생기고 광장도 생긴다. 김성건에게 벽은 차단이 아닌 함께 살기 위한 필요충분조건이다. 서로의 벽을 함부로 허물려 하지 않는 것은 그 담벼락 옆의 매화나 쑥부쟁이를 지켜주는 행위이자 그 꽃나무를 지켜보는 사람에 대한 존중과도 같은 의미가 된다.

그러나 김성건에게 있어 담벼락이 늘 ‘존중’으로 다가왔던 것은 아니다. 대학에 입학하자마자 데모를 하러 다니며 걸개그림을 그리기 시작했다. 늘 ‘함께 사는 것’을 중요하게 여겼던 김성건에게 사회 이곳저곳에서 일어나는 문제들은 늘 의문이었다. 함께 살기 위해서는 사회의 구조가, 타인의 태도가, 정치적 이슈가 전환되어야 할 것 같았다. 이 문제들을 나만 알고 있는 것으로는 해결되지 않았다. 누군가 다른 사람들에게 알려야 했다. 이렇게 미술대학 선후배, 동료들과 그리기 시작했던 걸개그림은 이후 1999년에 시작된 <그림공장>으로 이어진다. 그러나 이때 거리의 행렬과 그림을 가로막는 것들이 있었으니 바리케이트라는 이름의 벽이었다. 답답했다. 벽을 뚫어야 했다. 함께 살기 위한 행진을 막는 벽은 없애야 하는 것이 분명했다.

벽을 답답하게 여기던 때부터 1999년 <그림공장>을 만들어 10년간 전국을 다니며 집단창작을 했던 시간은 결코 짧지 않았다. 집단창작으로 그려내는 그림들은 페인트와 아크릴만 사용되었다. 멀리서도 잘 보일 수 있도록 선명하게 그려내야 했다. 15-20미터씩 되는 큰 그림을 빠르게 그려 집회에 가져가려면 빨리 마르고 색이 짙은 재료가 필요했다. 2009년 <그림공장>이 해체되고 난 뒤에도 홀로 5년간 대형 걸개그림을 그려냈다. 그러나 한편으로는 먹으로 점을 찍어 그림을 그렸다. 담묵과 중묵으로 먹을 갈았다. 두꺼운 농묵이나, 소위 말하는 ‘일필휘지’는 어째서인지 내키지 않았다. 거칠고 굵게 한번에 그려낸 그림이 오히려 가볍게 느껴졌다. 담묵의 점 위에 중묵의 점을 올리는 일, 혹은 담묵의 점 위에 다시 담묵의 점을 올려 옅은 묵이 겹쳐진 깊이를 만드는 일을 좋아했다. 일필휘지의 단독자로 존재하는 것이 아니라 여럿이 어울려 겹쳐지는 삶을 지향해온 김성건의 태도가 도드라지는 부분이다. 이렇게 옅은 점을 중첩시켜 농을 만드는 방식은 최근 김성건이 펜으로 하는 작업에서도 발견된다.

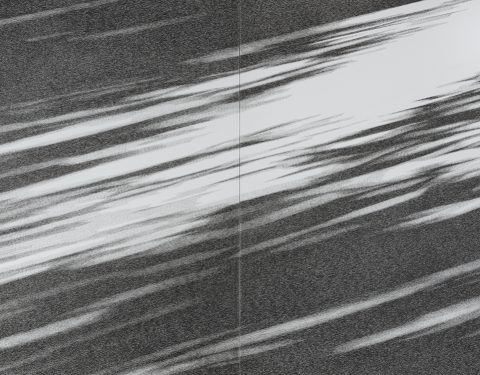

2016년 말부터 0.28mm 혹은 0.38mm의 얇은 극세필 펜을 사용해 작업을 하기 시작했다. 얇은 선을 한번 올리고, 그 위에 방향을 바꾼 얇은 선을 한 번 더 올린다. 농담이 제대로 표현되려면 얇고 짧은 선을 올리는 작업을 대 여섯 번은 해야 했다. 주재료가 펜으로 바뀌면서 김성건이 그간 한결같이 추구해왔던 ‘함께 어울려 사는 삶’에 대한 관점도 형식을 찾았다. 선과 선 사이의 간격, 선 위에 겹쳐진 선은 모두 타인과의 관계를 염두에 둔 작업이었다. 얼마나 세밀한지가 중요한 것이 아니었다. 멀리서 볼 때는 알 수 없지만 가까이 들여다보면 서로 촘촘히 그들만의 간격을 유지하며 어울려 살아가는 사람들처럼 김성건의 그림도 그 틈이 있다는 점이 중요했다. 점점 빛과 그림자로 생각이 깊어졌다. 나무의 그림자가 프레임에 담길 때 정작 나무는 보이지 않는다. 그렇지만 그림자가 있다는 것이 나무가 있다는 것을 말해준다. 빛이 어디서 비추느냐에 따라 그림자가 수없이 바뀐다. 사람도 마찬가지다. 빛과 그림자처럼 영향을 주고받는 관계가 가능하다는 것은 서로의 삶을 인정하고, 스스로의 모습도 있는 그대로 인정하는 것과 같은 말이라고 생각했다.

수묵으로 점을 찍어 그렸던 그림들의 테두리가 은은하게 번져있던 것처럼 펜으로 그린 그림의 테두리도 그 농도가 두껍지 않다. 멀리서 보면 달무리가 진 것처럼 흐릿하다. 훨씬 듬성하게 그려졌기 때문이다. 타인과의 접촉을 가능하게 하는 농도인 셈이다. 대학시절부터 2014년까지 무려 20여년 가까이 집단창작, 걸개그림, 사회적 이슈에 즉각적으로 반응하는 작품을 해왔다. 그렇지만 민중미술로부터 계보를 찾지도 않는다. 중요한 것은 민중미술이라는 카테고리가 아니라 사회의 일부인 작가 스스로가 경유하는 삶으로부터 비롯된다. 작가는 스스로에게서 사회를 반영하는 방식을 연구하며 지속적으로 같은 질문을 던진다. ‘이 사회는 같이 살아야 하는데, 같이 행복할 수 없을까?’ 어쩌면 대단히 순진해보이기도 하는 이 질문을 김성건처럼 삶의 이력으로, 작업의 방법론으로 담담하게 보여주는 작가가 또 있을까. 가장 단순한 질문을 이렇게 오랜 기간 되물을 수 있으려면 얼마나 단단해야 가능한 일일까. 작가 김성건이 만들어내는 사이의 간격과, 얇은 굵기와, 옅은 농도가 결코 연약해보이지 않는다.