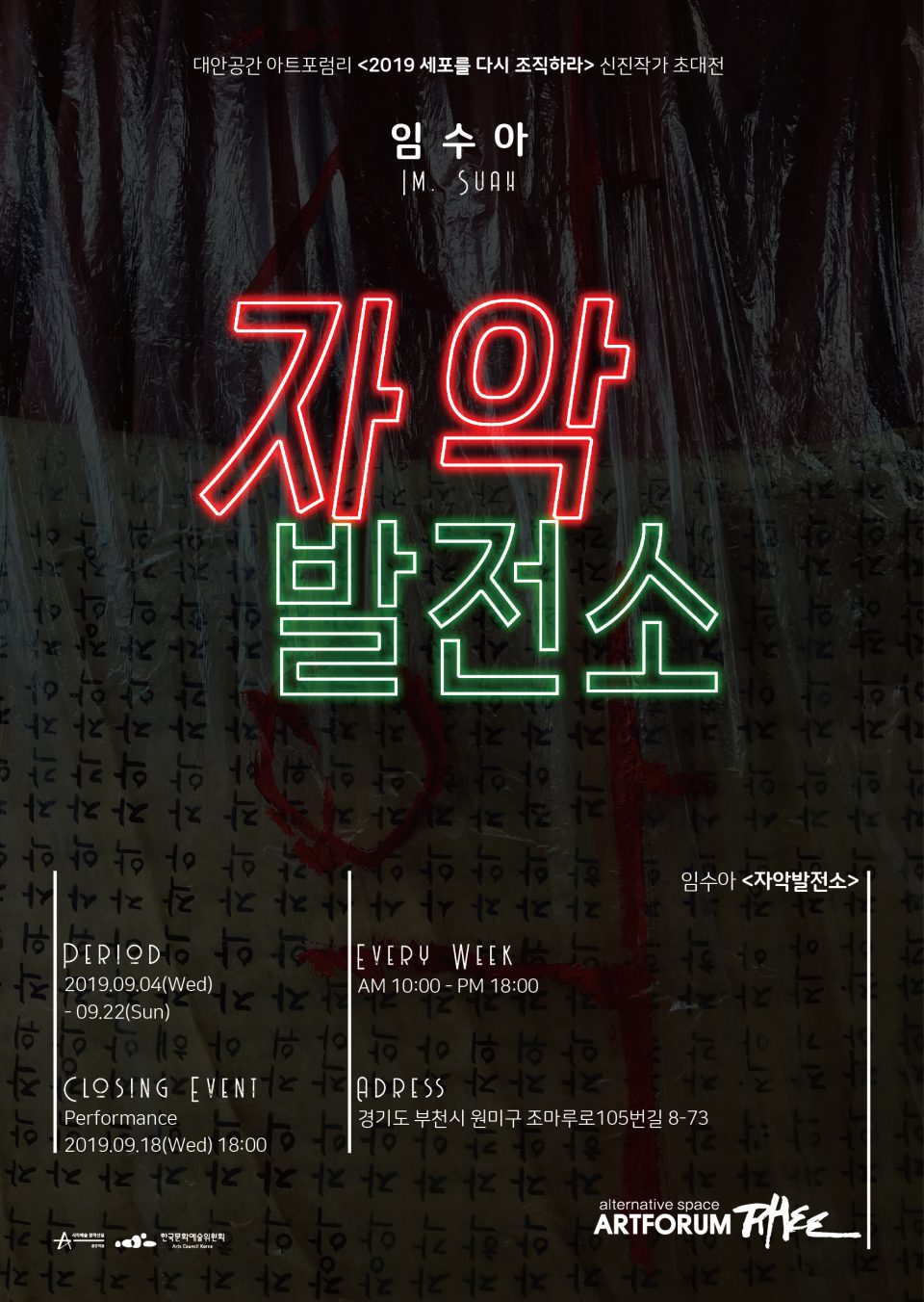

임수아 〈자악발전소〉

■ 전 시 명 : <자악발전소>

■ 작 가 명 : 임수아

■ 전시기간 : 2019. 09. 04. (수) – 09. 22. (일)

*월–토 10:00-18:00 / 휴관 없음

■ 오 프 닝 : 2019년 9월 18일 18:00 라이브 퍼포먼스

■ 장 소 : 대안공간 아트포럼리

■ 문 의 : www.artforum.co.kr T.032_666_5858

■ 기 획 : 대안공간 아트포럼리

■ 아트디렉터 : 이훈희

■ 큐레이터 : 고주안

■ 후 원 : (사)한국메세나협회, 한국문화예술위원회

결국에는 굴리는 방향대로 굴러갈 무거운 바퀴처럼

박수지 (큐레이터/AGENCY RARY)

아주 오랜 시간 전에, 내가 크기를 갖고 있다고 말하기 어려울 정도로 작았을 때, 그러니까 오로지 취약하고 언제나 의존적이기만 할 때가 있었다. 임수아의 작품에 등장하는 ‘나’는 그 자신이 벗어날 수 없는 한계, 즉 ‘나’의 정신이 ‘나의 몸’을 가지고 살아야 한다는 사실에 꽤나 자주 곤혹스러워 한다. 또한 ‘나’의 그 불완전함으로 인해 세계와 관계 맺는 방식이 달라진다고 여길 때도 이 곤란함이 유지된다. 이 곤란함은 도움을 받아야 하는 사물에서부터 인간관계까지를 포괄한다. 임수아는 이 과정을 반복하며 “그렇게 나는 작은 것이 되어버린다”고 말한다.

임수아가 자각한 일련의 취약성과 의존성은 그가 매체를 다루는 때에 극명히 드러난다. 스타킹, 천과 같은 유연성을 가진 물체는 임수아를 통해 늘어나고 휘어지길 반복하다가 에폭시와 함께 단단한 물성의 사물로 변모한다. 이러한 의도적인 굳힘의 과정은 언제 어떻게든 외부의 힘에 따라 제 형태를 바꿔버리는 사물을 임수아의 의지대로 유지시킨다. 굳어버린 형태에 임수아의 의지와 사물의 자율성이 어떤 비율로 구성되었는지는 덜 중요하다. 중요한 것은 굳혀보겠다는 마음, 즉 정신으로 먼저 구축시킨 탈의존성의 상태다. 그렇다면 유연성은 취약한가 단단한가? 의존성은 단단함이라는 상태와 어떤 관계를 맺을 수 있는가? 결국 어떤 질문이 가능해지느냐가 문제가 된다.

언제든 으깨질 준비가 되어있고, 쉽게 상해버릴 것이 분명하며, 어떤 면에서는 ‘나’를 구성하는 두부는 임수아의 ‘나’를 대신하기도, 증명하기도 한다. 초기 작업에서 임수아는 두부를 으깨 손을 만들거나 얼굴을 만드는 등 다소간 두부의 물성 자체에 이입한 작품을 선보였다. 이 두부를 불특정 다수의 타인이 섭취하도록 만든 임수아는 ‘두부로부터 에너지를 얻는다’고 표현한다. 유약하고 취약한 ‘나’와 그로부터 에너지를 얻게 한다는 관점은 미약하나마 그의 의존성을 역행하는 방식의 메커니즘이 된다. 그래서 두부의 무게는 임수아의 신체를 대변하는 무게라기보다 그의 의지를 표출하는 무게가 된다.

타투를 하듯 라텍스에 단어를 반복해 새기거나, 자악, 장악, 자각, 자위, 자해, 작위, 작가, 자악, 사악 등의 단어를 쓰는 행위는 임수아에게 있어 일종의 삶의 상태를 받아들이고, 그 과정을 통해 생활의 지침을 자각하게 하는 역할을 하는 듯 보인다. 하얀 종이가 까맣게 될 때까지, 임수아가 ‘활주로’라고 명명한 고무판이 원래의 색을 잃을 때까지 반복해서 새겨진 단어들은 작가의 상태에 따라 달라진다. 이번 전시에서 보이는 <활주로>(2019)는 ‘빨리, 명상, 무기력, 그냥하기’라는 단어가 선택되었다. 우리가 ‘빨리’의 형태를 고정적인 형상으로 합의 할 수 있는가? ‘무기력’의 형상을 특정한 무언가로 표현해볼 수는 있어도 그 형태는 고정적일 수 없다. 즉 형태를 갖고 있지 않은 일련의 단어들은 전적으로 작가의 수행에 의해 가시화된다.

영상 작품 <닦다>(2018)에 등장하는 작가는 마네킹에 가발을 씌워 바닥을 닦는다. 흘러가는 문구에는 남성스럽게 보이거나 여성스러워 보이는 것 어느 한 가지에 함몰되어 읽히는, 그러나 발생되지는 않은 상황 대한 거부가 드러난다. 이는 전적으로 예측 불가능한 타자의 시선에 대한 부대낌, 다시 말해 상대적이고도 관계적인 태도임이 분명하다. 임수아는 때때로 상대적 관계성 안에서 발생하는 인식들을 ‘불쾌’하게 여기곤 했는데 이 상대성에서 임수아가 그 스스로 규정한 그의 위치는 늘 ‘유약함’, ‘의존적’과 같은 단어들에 더 가까웠기 때문이다.

그러나 임수아가 하나의 카테고리로 읽히는 것을 두렵게 여기거나 강력하게 거부하듯, 작가가 천착하는 ‘나’는 매년 달라질 것이 분명하다. 그래서 더욱 임수아의 ‘나’는 공유 불가능하다. 애초에 공유 가능한 무언가로 출발된 것이 아니다. 다만 탈의존성의 의지를 발현시키는 단계의 순서와 그 깊이는 ‘임수아’와 ‘나’의 거리를 좁히기도 하고 멀어지게 하기도 한다. 결국 몸은 구축된다. 고정되지 않은 ‘나’가 끊임없이 변모하며 구성되듯이. 결국에는 임수아가 굴리는 방향대로 굴러갈 무거운 바퀴처럼.